いつぞやのオフ会で頂いたライトノベル『這いよれ!ニャル子さん』の感想です。

いつぞやのオフ会で頂いたライトノベル『這いよれ!ニャル子さん』の感想です。這い寄る感じでした。

クトゥルフ神話を題材にしたライトノベル。僕本人はクトゥルフ神話に造詣はないのですが、それでも普通に楽しめました。クトゥルフ神話のクリーチャーを擬人化(美少女化)的なコンセプトが閃いちゃったんだからしょうがないじゃない的なノリです。

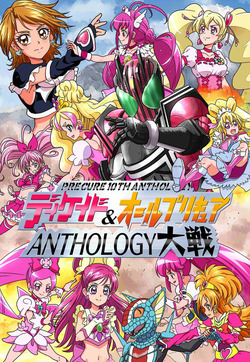

劇中で解説されている通り、クトゥルフ神話自体が、ラヴクラフトの原典からパロディの海がどんどん派生していって成されている物語群らしいので、本書でも悪びれず色んなパロディネタを投入しております。仮面ライダーネタがたぶん全部分かった僕ですが、ラブクラフトと井上脚本の妙が接点を持っているという謎の作品です。

根底に流れている日本のオタク文化賛歌が、内輪褒め的な気もするけれど、僕も普通に漫画もアニメも好きなので心地良いです。クトゥルフ自体が宇宙からやってきたというネタから始まって、地球は娯楽産業だけは宇宙的に一目置かれているという設定が、やたら現実を意識されます(最近はアニメも日本製は相対的に押されてる感じですが)。

事件の発端も真相も、敵も味方も娯楽を追求し過ぎているという点に集まっていくのも、無駄に現実のオタクの熱量が意識されて、ネガティブなニュアンスではないです。ニャル子さんに感情移入できるのは、序盤の同人誌とか買いあさってるパートが大きい。宇宙人(というかクトゥルフのクリーチャー)だけど、漫画・アニメ好きという点で交われるなら応援できる。海外で初対面の人とでもエヴァンゲリオンの話で盛り上がれると仲良くなれる的な法則です。

無駄に産業としての娯楽について考えさせられました。確かに人間の根本的な欲求の一つなんだから、高いレベルで作り続けて劇中並に世界に訴求できれば強い経済基盤になり得るんだよなー。

希少性が一つのキーワードだと思ったので、劇中のクトゥルフ娯楽都市みたいに、年に一度だけ東京湾から浮かび上がってくる娯楽都市とかあれば、訴求できそう。もちろん劇中の希少的に開かれる娯楽都市はコミケの比喩だと思うんですが、最近話題になった蒼樹うめ先生のまど☆マギ同人誌がプレミア化とか、あーいうのでいいんだと思う(このレベルの熱量の訴求力になると、紙の本で持ってることにファンは価値を感じるはずなので、すぐにデータで複製されてしまう問題がある程度解決できる)。データ化して世界中からいつでもアクセスみたいなJコミ路線だけじゃなくて、時間的空間的に限定された希少価値的な娯楽の提供。これが実践レベルでできれば世界中から人を(経済活動込みで)呼び込むことはできるはず。

何か、色々考えた読書体験でしたよ。

這いよれ! ニャル子さん (GA文庫)

這いよる!ニャルアニ1&2パーフェクトボックス 特別限定版